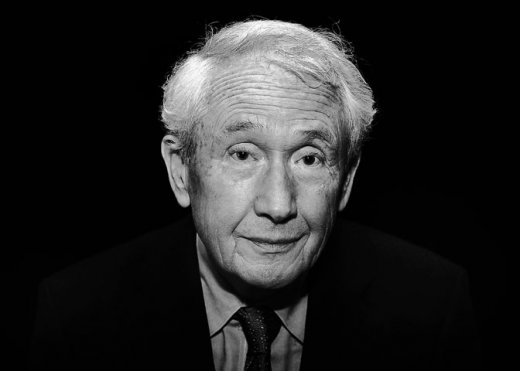

Le 19 juillet 2009, Frank McCourt, auteur des Cendres d’Angéla, de C’est comment l’Amérique et de Teacher Man est mort. Il avait 78 ans.

Il y a des hommes ou des femmes qu’on semble connaître sans jamais les avoir rencontrés. J’ai même envie de dire qu’il y a des êtres humains que l’on semble avoir rencontrés sans jamais leur avoir adressé la parole. Frank McCourt était cet homme qui éveillait en moi cette étrange impression que je le connaissais un peu.

Notre première rencontre s’est faite par hasard, sur une table de cuisine. Ma mère y avait déposé un livre qu’elle venait de terminer. Il trainait là, comme s’il attendait que quelqu’un vienne le saisir et le dévorer. Les doigts légèrement graisseux, j’ai empoigné le bouquin et l’ai feuilleté. J’étais quelque peu perplexe, ne serait-ce que par son volume imposant, mais ma mère m’invita à le lire, que ça me plairait peut-être. Ce ne sont pas vraiment ses arguments qui me convainquirent, mais bel et bien le titre de ce roman. C’est comment l’Amérique ? suscitait en moi des émotions diverses et variées, moi, jeune adolescent de 17 ou 18 ans, nourri à la culture américaine, amoureux de cinéma hollywoodien et de basket NBA, sincère admirateur d’hommes comme Michael Jordan ou Martin Luther King (viendront plus tard Mohammed Ali et Malcolm X), passionné par la période des droits civiques, ce titre ouvrait une réponse que je désirais ardemment découvrir : c’est comment l’Amérique ?

Si le livre n’a pas répondu à mes maigres attentes (autant lire Howard Zinn et son Une histoire populaire des Etats-Unis), il m’a fait plonger dans une Amérique dont je n’avais pas conscience, mais surtout, dans la vie d’un jeune homme irlandais amoureux de littérature et voulant se faire une modeste place à New York. Cette suite de l’autobiographie de son auteur a révélé en moi tout un tas de choses qui ont fait que je suis devenu ce que je suis aujourd’hui en partie. Certes, ce genre de discours est un peu présomptueux, voire pompeux (l’adolescent qui découvre un artiste qui chamboule sa vie… blablabla…) mais à la fin de ce livre, autant je ne savais pas plus comment était l’Amérique, autant l’expression usitée par McCourt avait ouvert une brèche en moi. J’étais non seulement entré dans le quotidien de cet Irlandais découvrant un univers tellement différent de celui de son enfance, New York et ses buildings, New York et ses gosses de riches, New York et ses immigrés, New York et sa faculté, l’Amérique et ses guerres, l’Amérique et sa misère, l’Amérique et ses richesses, mais j’étais surtout entré dans un univers que je m’étais jusqu’alors quasi-refusé : celui de la littérature. McCourt m’a donné envie de lire, d’être encore plus curieux.

Et au milieu de tout cela, l’auteur se livre, s’écrit dans son entière vérité, on le découvre en un homme qui parcourt le temps, qui entre à la fac après la guerre du Vietnam qu’il passe en Allemagne, qui devient professeur d’anglais dans un lycée professionnel après avoir dû bosser sur les docks, et qui présente la chose avec légèreté malgré les difficultés auxquelles il doit faire face. Il est réservé, mal dans sa peau, se pose des tas de questions sur ce qui se passe, sur pourquoi une telle fille arrive à s’intéresser à lui, comment les jeunes américains peuvent-ils vivre aussi bien quand la moitié de l’Irlande meurt de faim…

Ce bouquin où il raconte son entrée dans l’âge adulte fait suite aux Cendres d’Angéla que je lus deux ou trois ans plus tard en l’empruntant à la bibliothèque. Les Cendres d’Angéla relatent l’enfance de l’auteur, une enfance misérable. Il s’y présente tel un survivant, mais que sa survie n’est que le fruit du hasard finalement, qu’il n’a rien fait de particulier pour mériter de vivre.

Il y a quelque temps, j’avais écrit cela :

Le premier de tous [les auteurs], celui qui m’a fait prendre conscience que j’avais moi aussi des choses à raconter (et pourquoi pas les écrire ?), c’est Frank McCourt. Frank McCourt est né à New York en 1930. Très tôt, sa famille retourne en Irlande, à Limerick, ils sont pauvres, catholiques, et meurent de faim. A 19 ans, après avoir économisé, il retourne seul à New York tenter sa chance. Son second livre, C’est comment l’Amérique ? raconte sa vie de 1949 à 1985. Comment il est arrivé en Amérique, comment il a atterri en Allemagne pendant la guerre du Vietnam, comment il est entré à l’université alors qu’il n’avait aucun diplôme, comment il est devenu prof, comment il a vécu de petits boulots pourris, comment le monde lui semblait bien étrange aux Etats-Unis où les gens qu’il côtoie à la fac ont pour seules difficultés les petites choses de la vie d’un adolescent américain moyen loin des réalités d’un pays comme l’Irlande. Et quand Frank raconte un épisode de son enfance dans une rédaction et que son prof de fac la lit devant tout le monde, il ne se rend pas compte combien il est meilleur que tous les autres car il a dû se battre pour en arriver là.

C’est ce que j’ai toujours admiré chez cet homme, il ne s’est jamais apitoyé et n’a jamais eu le sentiment d’avoir dû en faire plus que les autres. Pour lui, se battre contre la vie semblait tout à fait naturel.

J’avais 17 ans je crois lorsque j’ai découvert cet homme à travers son second livre. Bien sûr, plus tard, j’ai lu Les Cendres d’Angela, avec lequel il obtint le Prix Pulitzer. Mais c’est vraiment C’est comment l’Amérique ? qui chamboula ma perception de la littérature, et même pour être plus précis, ma conception de l’écriture.

Et donc si aujourd’hui, je suis là, à essayer d’étaler un tant soit peu de moi à travers cet auteur, c’est qu’il est mort. Frank McCourt, cet homme que j’ai tant aimé lire, que j’ai tant aimé tant court, est décédé le 19 juillet 2009, laissant derrière lui trois œuvres littéraires que je juge exceptionnelles.

J’ai caché ma peine parce que je n’aime pas la partager. Je ne crierai pas à l’injustice, il avait 78 ans. La mort en elle-même ne m’attriste pas vraiment. Elle me met souvent en colère lorsqu’elle arrive à des personnes parties trop vite, mais 78 ans, c’est bien. La peine que j’ai, elle est terriblement égoïste. Avez-vous déjà eu l’impression, en lisant un livre, en voyant un film, ou que sais-je encore ?, qu’un des personnages vous semblait si proche de vous, qu’il vous parlait si profondément, qu’il était toujours là, même bien plus tard, tout au fond de votre être, et qu’il faisait partie intégrante de vous ?

Ce bonhomme, il avait pris la plume pour raconter son histoire, et il en parlait avec tant de franchise, avec un regard tellement critique sur la vie, mais aussi avec une telle authenticité par sa façon de regarder son existence avec ironie, que j’avais envie d’être cela. Je n’entends pas avoir été un enfant misérable, seulement un homme qui a ce regard sur la vie.

Et étrangement, les fois où ça n’allait pas très bien, j’ouvrais un de ses livres et je me plongeais dans son univers. Non pas pour me rappeler qu’il y a pire que ce que je peux vivre, mais simplement pour retrouver un peu de cet homme que j’aime tellement, comme lorsqu’un soldat regarde la photo de la femme qu’il aime parce qu’il a peur, et qu’il se sent rassuré à sa vue. Et de relire par extraits cet auteur talentueux, ça me rappelait qu’un jour, j’avais choisi de me mettre à écrire, non pas parce que cela avait du sens, mais parce que ça donnait un sens à ma vie.

C’est difficilement explicable comme situation. Il faut sans doute l’avoir vécue pour tout à fait la saisir, un peu comme pour un chagrin d’amour, comment savoir ce que ça fait si on n’a pas été touché par la douleur de l’impuissance de vivre un amour qui nous consume ? Du coup, comment exprimer le fait que cet homme a nourri mon existence à travers la sienne ? Il m’a appris à prendre du recul sur les petites et les grandes tragédies de la vie. Relativiser n’est pas toujours une mince affaire, et quand je vois avec quelle drôlerie il parlait de sa misère, et avec quelle simplicité il encaissait le pire à travers la gueule, alors il m’a fait découvrir ce qu’il appelle l’absurdité de la vie. Il avait cette conscience que sa vie a quelque chose d’insignifiant, et que pourtant, on s’y accroche et qu’on souhaite lui donner un sens. Peut-être à cause de mon âge, peut-être à cause de mon côté terre à terre, mais malgré tout, je veux donner un sens à ma vie. J’imagine assez aisément qu’un homme qui a eu l’enfance de McCourt, un père absent et alcoolique, la famine, le froid, puisse juger que sa propre existence lui semble insignifiante. Je crois que mon ego est encore suffisamment gonflé pour refuser d’accepter que tout ce que j’ai vécu, tout ce que je fais, tout ce que j’entreprends est complètement insignifiant. Et c’est d’ailleurs peut-être là la signification de tout cela: que ça donne un sens à la légèreté de mes peines.

Ecrire ses mémoires est un exercice périlleux. Je parle en connaissance de cause pour m’y être essayé. Si j’ai mis de côté cette expérience, ce n’est pas autant parce que je manquais de choses à raconter, mais parce qu’il me semblait manquer de recul. J’ai malgré tout pas mal écrit à mon sujet, et si je ne suis pas très satisfait du résultat, je ne jetterai cela pour rien au monde, ne serait-ce que parce que je serai très amusé dans quelques années, de voir le regard que je portais à 20 ans sur mon enfance. Ce que j’ai retenu, ce que j’ai occulté, mis en avant… Je me rappelle par exemple avoir longuement écrit sur des filles, des rencontres… A 40 ans, je passerai sur certaines en quelques lignes voire ne les mentionnerai même pas !

En relisant les romans de McCourt, je me demande comment il faisait le tri, ce qui lui semblait le plus pertinent, et avec quel degré de vérité il se racontait. A la lecture de ses mots, il n’essaie à aucun moment de se mettre en valeur. Il se déprécie beaucoup, n’a pas confiance en lui, et il est même parfois très étonnant de voir avec quelle sincérité il a pu écrire certaines choses.

La sincérité, je m’y suis essayé dans l’écriture. Je sais qu’elle a touché certaines personnes, les plus concernées surtout, mais qu’elle est aussi passée très au-dessus de certaines autres qui n’y voyaient là que des ficelles faciles à tirer pour provoquer des émotions. Je crois que lorsqu’on veut être sincère, on s’expose à une juste candeur. McCourt étale d’ailleurs une certaine naïveté dans ses propos, mais sa force, c’est qu’il la maîtrise totalement. Elle se traduit par une simplicité dans le style, du tout écrit au présent, un enchaînement parfois rocambolesque de situations, de dialogues, l’utilisation parfois outrancière, mais toujours à la limite de la justesse, de la répétition.

Chaque samedi matin, je jure d’aller à confesse et de raconter au prêtre les actes impurs auxquels je me livre, que ce soit à la maison, sur les sentiers déserts autour de Limerick avec les vaches et les brebis qui reluquent, ou sur les hauteurs de Carrigogunnel au vu du monde entier.

Je lui raconterai pour Theresa Carmody, comment je l’ai envoyée en enfer, et c’en sera fini de moi. Chassé de l’Eglise, je serai.

Theresa est un tourment pour moi. Chaque fois que je vais porter un télégramme dans sa rue, chaque fois que je passe dans le cimetière, je sens le péché grandir en moi comme un abcès et, si je ne vais pas bientôt à confesse, je ne serai plus rien qu’un abcès allant à bicyclette avec les gens qui me montreront du doigt et se diront : Le voilà, Frankie McCourt, le salopard qui a envoyé Theresa Caromdy en enfer.

Je regarde les gens qui vont communier le dimanche : chacun retourne à sa place en état de grâce avec Dieu en bouche, paisiblement, sereinement, prêt à mourir à tout moment pour monter droit au ciel ou prêt à aller chez lui s’asseoir devant ses œufs au lard sans un souci au monde.

J’en ai ma claque d’être le pire pécheur de Limerick. Je veux me débarrasser de ce péché et pouvoir prendre mes œufs au lard sans culpabilité ni tourment. Je veux être ordinaire.

Les prêtres nous disent tout le temps que la miséricorde de Dieu est infinie mais comment un prêtre quel qu’il soit peut-il donner l’absolution à quelqu’un comme moi qui porte des télégrammes et se retrouve en état de gaule sur un sofa vert au côté d’une jeune fille se mourant de phtisie galopante ?

Je sillonne tout Limerick à vélo avec mes télégrammes et je m’arrête à chaque église. Je vais des Rédemptoristes aux Jésuites, des Jésuites aux Augustins, des Augustins aux Dominicains puis des Dominicains aux Franciscains. Je m’agenouille devant la statue de saint François d’Assise et le supplie de m’aider mais je crois qu’il est trop dégoûté de moi. Je m’agenouille avec d’autres gens sur le prie-Dieu près des confessionnaux mais, quand vient mon tour, je ne peux plus respirer, mon cœur se met à cogner, mon front devient glacé, moite, et je m’enfuis de l’église.Je jure d’aller à confesse à Noël. Impossible. A Pâques. Impossible. Les semaines, les mois passent, et voilà un an que Theresa est morte. Je vais y aller pour son anniversaire. Impossible. J’ai maintenant quinze ans et je passe devant les églises sans m’arrêter. Il va falloir que j’attende d’aller en Amérique où il y a des prêtres genre Bing Crosby dans Going My Way qui ne m’éjecteront pas du confessionnel à coups de pied comme les prêtres de Limerick.

J’ai encore le péché en moi, l’abcès, et j’espère qu’il ne va pas complètement me tuer avant que je voie le prêtre américain [1].

C’est exactement cet esprit là que j’aime chez lui ! Cette propension à étaler ses anciennes peurs à travers les superstitions chrétiennes qui lui étaient bourrés dans le crâne par les prêtres de Limerick.

La lecture des Cendres d’Angéla a été différente. Peut-être à cause de l’effet de surprise qui s’était évidemment atténué. A vrai dire, si aujourd’hui ma préférence revient à son deuxième opus, c’est exclusivement en raison de sa liberté de ton. Avec C’est comment l’Amérique, cela ne fait aucun doute, McCourt écrit libéré. Il sait exactement qui il est. L’écriture des Cendres d’Angéla a été un bon remède pour cet homme qui avait sans doute du mal à comprendre son passé, et surtout à comprendre comment il avait pu en arriver là. Un petit bout d’homme, qui avec toute la modestie du monde a fini par devenir enseignant dans le lycée le plus prestigieux de New York (pour ceux qui ne le savent pas, aux Etats-Unis, les établissements choisissent leurs professeurs).

Ainsi, pendant une large partie de sa vie, il va essayer de faire aimer à ses élèves le goût de la littérature, mais aussi celui de l’écriture. Et c’est seulement à la retraite qu’il entreprendra de commencer à écrire lui-même. Rêvant de publier un roman, c’est presque naturellement qu’il va se tourner vers sa propre histoire, « pour être vrai ». Il relate alors ses 19 premières années d’une vie difficile dont il ne se plaint jamais. Dans le prologue de Teacher Man, son troisième livre, il raconte :

Si je n’avais pas écrit Les Cendres d’Angéla, je serais mort en suppliant, Encore un an, mon Dieu, rien qu’un an de plus parce que ce livre est la seule chose que je veux faire dans ma vie, ou ce qu’il en reste. Jamais je n’aurais rêvé qu’il devienne best-seller. J’espérais qu’il serait en rayon et que, tapi dans la librairie, je pourrais lorgner les belles femmes qui le feuilletteraient en essuyant une larme occasionnelle [2].

Surpris par le succès, récompensé par le Prix Pullitzer en 1997 pour son premier ouvrage, Hollywood vient frapper à sa porte pour adapter son film à l’écran. Là-encore, toute une histoire. Il ne comprend toujours pas comment on peut s’intéresser à ce qu’il a vécu. Mais son histoire n’est pas terminée. Il doit aller au bout de ce qui le ronge, de cette vérité qui lui est si chère et qu’il a ardemment enseignée à ses élèves. Pourtant, ce ne fut pas si simple :

Le premier jour de ma carrière, j’ai failli être viré pour avoir mangé le sandwich d’un lycéen. Le deuxième jour, j’ai failli être viré parce que j’avais évoqué la possibilité d’une relation avec un mouton [3].

Toutes les expériences de sa vie, ses réussites, ses ratés (je ne vous parle même pas de son premier mariage), le fait même d’être allé à la fac et d’en être sorti diplômé sans jamais être allé au lycée, font de Frank McCourt un survivant.

Vous n’êtes jamais allé au lycée ?

Non, mais j’ai droit à une bourse de l’armée et j’ai lu des livres toute ma vie.

Oh, mon Dieu, mais c’est que nous exigeons le brevet d’études secondaires ou l’équivalent.

Mais je lis des livres. J’ai lu Dostoïevski et j’ai lu Pierre ou les Ambiguïtés. Ce n’est pas aussi bon que Moby Dick mais je l’ai lu quand même, dans un hôpital de Munich.

Vous avez vraiment lu Moby Dick ?

Oui, et Pierre ou les Ambiguïtés m’a fait renvoyer de l’hôpital de Munich.

(…)

Etant donné que je n’ai pas de brevet d’études secondaires et que je travaille à plein temps, j’ai le droit de suivre uniquement deux cours : Introduction à la littérature et Histoire de l’éducation en Amérique. Je me demande bien pourquoi je dois être introduit à la littérature.

(…)

Je suis au septième ciel et la première chose à faire est d’acheter les manuels requis puis de les couvrir des jaquettes violet et blanc de la NYU afin que les gens dans le métro me regardent avec admiration [4].

Dans son dernier livre, Teacher Man, il raconte donc son métier de professeur. Deux choses intéressantes : en premier lieu sa description des adolescents qu’il découvre, lui qui constate qu’en Irlande à son époque, on passait directement de l’enfance à l’âge adulte. Les rapports avec ces étranges êtres humains sont compliqués. Il ne sait pas s’il doit les traiter en adultes ou en enfants. Seconde chose intéressante, c’est que le professeur McCourt va tout faire pour essayer d’intéresser ses élèves à sa matière en utilisant des procédés différents, nouveaux. Il croit au dialogue, il croit à l’expression et va même jusqu’à pousser ses élèves à écrire des rédactions loufoques comme imaginer des faux mots d’excuses pour retard. Il se rend compte que les jeunes ont une formidable imagination quand il s’agit d’inventer des excuses aux professeurs, alors il les pousse à en faire des rédactions. Mon chien a mangé mon devoir, mon petit frère l’a brûlé… Malgré les difficultés, le maigre salaire, McCourt aime son métier parce qu’il a en face de lui des gens qui s’intéressent à son histoire. Bien sûr, il est conscient que si les élèves lui posent des questions sur sa vie, c’est pour éviter de faire cours, mais de leur livrer certaines choses sur son enfance, sur la misère qu’il a connu, lui apprend à mieux accepter son existence.

Vous devez vous demander l’intérêt de ce texte. Il n’en a que pour moi.

J’avais pourtant envie de partager, un peu naïvement, et très maladroitement, mon expérience de Frank McCourt. Il mériterait tout un livre pour expliquer toute l’étendue de son œuvre et ce qu’il a apporté. Nul doute qu’il sera étudié un jour dans toutes les grandes écoles du monde occidental, simplement parce qu’il réalisa une petite révolution à lui tout seul en écrivant trois livres sur sa vie. Trois livres, cela pourrait paraître si peu. Pourtant, la richesse de son œuvre tient sinon dans ses influences, sinon dans l’évolution de son style qui se libère au fur et à mesure des années des carcans grammaticaux qu’il a enseigné à ses élèves. Lui qui a été professeur d’anglais a su manipuler sa langue en se libérant de ses nombreuses contraintes. Sans jamais dénaturer les règles, il sait les utiliser à merveille pour rendre son style très direct, simple et efficace, allant à l’essentiel sans omettre les petits détails.

Voilà, Frank McCourt est mort, et pourtant, il vit toujours quelque part en moi. Son œuvre aura toujours une place particulière et dans ma bibliothèque, entre Hemingway et Steinbeck, et dans ma vie. Il est de ces hommes qui ont marqué au fer rouge mon existence. Et si ce texte a été trop personnel, je m’en excuse, je l’ai écrit avec l’égoïsme que ma petite peine me donne le droit d’avoir. Une fois de temps en temps…

Adéu[5] Frankie !

(A noter qu’il a travaillé aussi sur Angela and the Baby Jesus, un livre pour enfant illustré par Raul Colon, vendu avec un cd, mais qui n’existe pas à ce jour en français.)

[1] Les Cendres d’Angéla, J’ai Lu (poche), pages 462 et 463.

[2] Teacher Man, Belfond, page 14.

[3] Ibid, page 21.

[4] C’est comment l’Amérique ?, page 157.

[5] Mot catalan signifiant « au revoir ». (c’est pour la frime !)

No Comment! Be the first one.